À la une

Le piratage informatique, c’est l’efficacité sans le panache, c’est le vol sans le courage, c’est l’apanage des pleutres. Après la cyberattaque de grande ampleur, qu’à subit la commune de Pornichet…

- J.M.

- 19 avril 2024

Après des mois d’attente et sans concertation, la députée de la 7e circonscription de Loire-Atlantique a remis son rapport sur la répartition de la taxe des éoliennes en mer au…

- 18 avril 2024

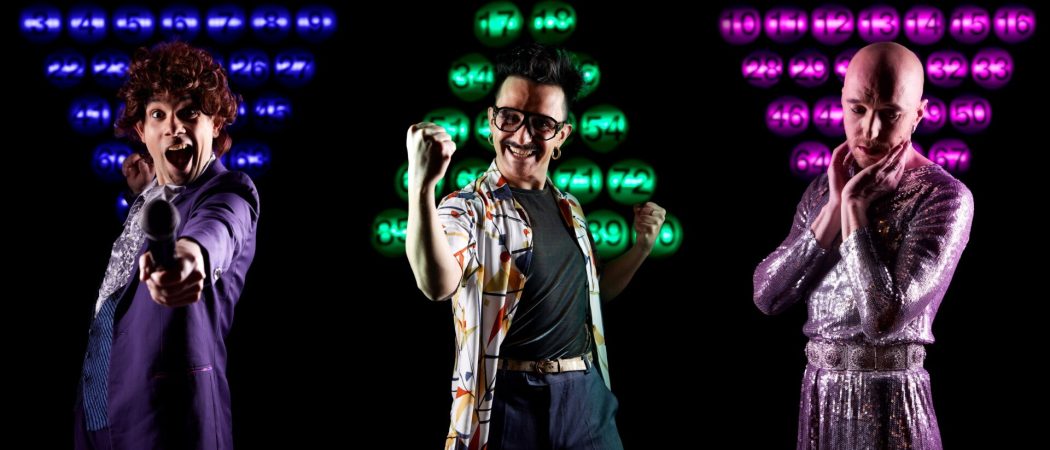

Pour la première fois sur le territoire, de mai à octobre, l’Agglo organise un grand jeu original, composé de 5 enquêtes à résoudre à 5 dates différentes, dans 5 lieux…

- 17 avril 2024

Ce 11 avril dernier, le Conseil municipal du Pouliguen s’est distingué, lui aussi, par sa longueur qui, à trois minutes près, a duré 4 heures. Les 26 délibérations ont ainsi,…

- J.M.

- 17 avril 2024

Pour son livre Holocaustes Israël, Gaza et la guerre contre l’Occident (Plon) Vendredi 19 avril 2024 18h00 PALAIS DES CONGRÈS ATLANTIA 119, avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny La…

- 15 avril 2024

Le créateur du Festival Tempo Piano Classique Yann Barrailler-Lafond de 2009 à 2022 fait une mise au point sur le devenir du festival. Chacun se souvient du FESTIVAL TEMPO PIANO…

- 13 avril 2024

Le Tempo Festival contribue avec un succès croissant au rayonnement musical du Croisic et de la presqu’île. Le festival 2024 en quelques lignes – Le Festival fête sa 15e édition…

- 11 avril 2024

Les musiciens de Waï waï portent à la scène le manga La forêt millénaire de Jirô Taniguchi, formidable fable écologique, tout autant que récit des prodiges de l’enfance. Wataru, jeune…

- 9 avril 2024

La mairie de Pornichet a lancé une souscription en ligne pour sauver l’ancienne jetée de Pornichet qui protège le port de Pornichet. Dès cet automne, la Ville lancera la reconstruction…

- 4 avril 2024

Pour son livre : « À la septième fois, les murailles tombèrent » (Rocher) mardi 9 avril 2024 à 18 heures. Henri Guaino fut l’un des artisans, en 1992, de la campagne…

- 30 mars 2024

C’est la bonne nouvelle de ce Conseil municipal de Guérande, ce mercredi 27 mars dernier. Les touristes, les festivaliers et tous les férus de chevalerie vont pouvoir se régaler :…

- J.M.

- 28 mars 2024

Ce vendredi 22 mars avait lieu un grand débat sur l’éolien en mer, « la parole aux élus » Les maires de La Baule, Batz-sur-mer, Pornichet, Saint-Nazaire plus prompts à…

- 28 mars 2024

Le samedi 18 mai, le Club de Croisière Croisicais recevra […]

- 18 avril 2024

CapAtlantique La Baule-Guérande Agglo entreprend des travaux de renouvellement des […]

- 9 avril 2024

La Ville de La Turballe propose aux musiciens qui le […]

- 8 avril 2024

Troisième ciné-repas de la saison 2023 | 2024 : suffragettes […]

- 30 mars 2024

Les 22 et 23 février 2024, LILA Presqu’île a renouvelé […]

- 29 mars 2024

Le Bingo ! Un loto musical est un vrai spectacle, mais aussi […]

- 25 mars 2024

Commentaires

-

Le 13 avril 2024 par Jérémy Le Croisic :

« Je ne suis pas compétent pour comprendre ce qui s'est passé, j'ai seulement été étonné de l'inversion du nom mais…… » -

Le 6 avril 2024 par DLM :

« Notre invitation à une réunion débat le 22 avril s’adresse à tous ceux qui souhaitent s’informer et échanger avec des…… » -

Le 4 avril 2024 par Loncle :

« Très bien. Mais qui dit restauration et patrimoine dit retour au plus proche de l'identique. Cette nouvelle passerelle arrondie ça…… » -

Le 2 avril 2024 par Christian Robin :

« 1) je lis aujourd'hui que la France a passé les 30 % d'énergies renouvelables. Bien sûr, peut être "das ist…… » -

Le 1 avril 2024 par Made :

« Le tout étant à caporaliser, comment Mr Daguize peut-il être au courant du fonctionnement et des produits issus de l’éolien.…… »

Réseau média web

Liens utiles

#LaBaule #Guérande #Eolien #SandrineJosso #MatthiasTavel

Eolien en mer : « Sandrine Josso a tout faux »

#SaintNazaire : "BEACH-SPORT" sur la plage de Villès Martin

#Vertou : les postiers reconduisent la grève #cgtFAPT

#laposte